Le terme « double solitude » est fréquemment employé pour faire référence à la situation des artistes autochtones au Québec. L’accès aux opportunités de diffusion diffère selon qu’on parle français ou anglais, et les façons de penser et d’interpréter le monde, telles qu’inscrites dans les langues, se traduisent également dans la façon de créer. Quatre artistes de nations et de générations différentes s’expriment sur l’impact des langues sur leur travail et leur vie.

“Double solitude” is a term often used to refer to the situation of Indigenous artists in Quebec. Access to opportunities for presenting work differs whether artists speak French or English. The ways of thinking and interpreting, embedded in language, also translate in the way artists create. Four artists from diverse Nations and generations discuss the impact of language on their work and lives.—Émilie Monnet

SONIA ROBERTSON

L’art n’a pas de langue; il se comprend au-delà des mots, dans le ressenti. Lorsque je crée, je me laisse toujours imprégner par l’esprit du lieu où je me trouve. C’est lui qui m’inspire et me permet de traduire ce que la rivière a à dire. Le français est ma langue maternelle et même si je ne parle pas Innu, je m’identifie à la vision du monde véhiculée dans cette langue : j’en comprends les concepts et ma pensée est circulaire, s’encre dans un grand territoire. Le fait que je ne parle pas anglais et que je réside à Mashteuiash, en région éloignée, constituent certainement des barrières pour la diffusion de mon travail. Les voix des artistes autochtones francophones sont beaucoup moins représentées dans le milieu des arts. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la colonisation a eu lieu beaucoup plus tard dans l’Ouest et qu’ici, il y a vraiment eu une volonté de ne pas vouloir nous voir exister. Il n’y a pas eu de traités au Québec comme ailleurs au Canada, on s’est vraiment approprié le territoire comme s’il n’y avait personne. Tranquillement par contre les choses changent, des efforts sont faits; des ponts se créent, notamment par le biais du Collectif des Commissaires Autochtones.

Art has no language; it is understood beyond words, in its sensation. When I create, I always let myself soak up the spirit of the place where I am. It’s that spirit that inspires me and which allows me to translate what the river has to say. French is my mother tongue and even if I do not speak Innu, I identify with the perception of the world articulated by that language: I understand the concepts, my thinking is circular and anchors itself over a great territory. The fact that I do not speak English and that I reside in Mashteuiash, a remote region, certainly creates barriers to the spread of my work. The voices of francophone Indigenous artists are much less represented in the arts. This could be explained by the fact that the West was colonized much later and that here, there was a much stronger will to make us no longer exist. In Quebec, there have been no treaties like there were elsewhere in Canada, the territory was claimed as if it had been empty. Slowly things are changing and efforts are being made; bridges are being built, notably via the Aboriginal Curatorial Collective.

In Atikamekw, there is no word that means artist.

ERUOMA AWASHISH

En Atikamekw il n’existe pas de mot pour dire artiste. On fait plutôt référence à la conception que la création est un don qui permet d’honorer la vie en créant de belles choses. L’Atikamekw est une langue imagée, très visuelle qui contient une vision du monde propre à elle. Mon art serait très différent si je ne parlais pas ma langue. Je sais que c’est une richesse, il y a des concepts qui sont ancrés en moi. L’anglais est pour moi une troisième langue, et ne pas pouvoir m’exprimer dans cette langue a certainement été un frein dans le développement de ma carrière artistique. Du côté anglophone, il y a davantage de structures mises en place, tout comme de possibilités de résidences et d’échanges avec d’autres artistes autochtones à travers le monde. Mais je constate un élan en ce moment au sein de la communauté autochtone francophone : on a envie de prendre plus notre place. Jusqu’à la crise d’Oka, le Québec était amnésique par rapport à notre histoire commune et semblait avoir oublié notre existence. Quand on y pense, c’est très ironique que le slogan de la province soit « Je me souviens ». Dans un futur proche j’aimerais aller m’installer à Obejwan quelques années afin que ma fille puise elle aussi s’imprégner du territoire et parler l’Atikamekw. C’est une priorité.

In Atikamekw, there is no word that means artist. We instead refer to the concept that creating is a gift that permits us to honour life by creating beautiful things. Atikamekw is a very visual, metaphorical language, which contains a vision of the world that is unique. My art would be very different if I did not speak my language. I know that this is my wealth, that there is meaning anchored within me. English is my third language, and not being able to express myself in that language was definitely an obstacle in the development of my artistic career. On the anglophone side, there are more structures in place, more possibilities for residencies and exchanges with other Indigenous artists all over the world. But I am noticing now a momentum in the heart of the francophone Indigenous community: we want to take more space for ourselves. Until the Oka Crisis, Quebec was oblivious with regard to our common history and had forgotten our existence. When you think about it, it is very ironic that the slogan of the province is “Je me souviens” (“I remember”). In the near future, I would like to go live in Obejwan for a few years so that my daughter can also become embedded in the territory and speak Atikamekw. It’s a priority.

It’s through painting that I express myself

and translate my view on life.

RITA LETENDRE

J’ai vécu plusieurs années à Montréal et c’est là que j’ai commencé ma carrière. Je garde un souvenir très particulier de cette époque et encore aujourd’hui je me sens Montréalaise. Je n’ai jamais ressenti le fait d’être une artiste qui s’exprime d’abord en français comme une limite. J’ai rencontré Paul-Émile Borduas très tôt dans mon parcours et les choses se sont enchaînées rapidement ensuite. C’est lors d’une exposition de groupe avec les Automatistes à Paris que j’ai rencontré mon mari, avec qui je parlais anglais. Nous avons habité un peu partout dans le monde, ce qui me plaisait beaucoup, car j’ai toujours été une personne très curieuse. Je parle donc plusieurs langues : le français, l’anglais, l’italien et même l’hébreu. Je ne sais pas si le fait de parler plusieurs langues aura eu une incidence sur ma pratique artistique. Pour moi les langues sont avant tout une façon de communiquer avec les autres. Moi, c’est à travers la peinture que je m’exprime et traduis ma conception de la vie. C’est cela qui m’intéresse avant tout : interpréter la vie, l’univers, dans une pensée abstraite car l’abstrait n’a aucune limite et permet de tout donner dans l’univers. Est-ce que cela traduit une pensée en lien avec mes origines abénaquises? Peut-être. Je ne sais pas. Je n’ai jamais cherché à l’analyser. Pour moi cela n’est pas important. L’important c’est de comprendre la vie et de l’exprimer. Je suis une artiste avant tout.

I lived many years in Montreal and it’s there that I began my career. I keep a very fond memory of that part of my life, and still today I feel like a Montrealer. I never felt that being an artist who expressed herself in French first was limiting. I met Paul-Émile Borduas very early in my career and everything snowballed rapidly from there. It was during a group exhibition with Les Automatistes in Paris that I met my husband, with whom I spoke English. We lived all over the world, which pleased me greatly, as I’ve always been a very inquisitive person. I speak many languages: French, English, Italian and even Hebrew. I don’t know if speaking many languages has had a significant impact on my artistic practice. For me, languages are above all a way of communicating with other people. It’s through painting that I express myself and translate my view on life. It’s that which interests me above all else: interpreting life, the universe, with abstract thinking because the abstract has no barriers and allows everything in the universe to be given. Is that translation of thought linked to my Abenaki roots? Maybe. I don’t know. I’ve never tried to analyze it. For me it wasn’t important. The important thing was to understand life and express it. I am an artist before everything else.

Martin Akwiranoron Loft's Tattoo #1 (2016) on the cover of Stories of Oka by Isabelle St-Amand.

Martin Akwiranoron Loft's Tattoo #1 (2016) on the cover of Stories of Oka by Isabelle St-Amand.

MARTIN AKWIRANORON LOFT

À Kahnawake, nous avons une longue tradition de résistance. Nous étions les premiers à créer nos propres écoles il y a 40 ans, et aujourd’hui dix pour cent de la communauté parle le Kanien’kéha couramment. J’étais un des premiers à compléter notre programme d’immersion, et aujourd’hui je constate comment de plus en plus de gens essaient de récupérer leur langue, surtout chez les plus jeunes. Chaque fois que je suis invité à parler de mon travail, je partage toujours quelques mots dans la langue pour secouer les gens et leur rappeler que nous sommes en territoire Kanien’kehaka. Les gens ne comprennent peut-être pas tout ce que je leur dis, mais ils écoutent. Nous n’avons pas besoin de tout expliquer—les métaphores et les symboles issus de notre vision du monde s’infiltrent à travers les fissures de notre pensée et dans l’art que nous créons. Comme artiste Kanien’kehaka, l’exhibition de notre travail autre part au Québec est un défi. Nous ne parlons pas français, et la langue est un élément clé pour parler de notre travail et connecter avec d’autres artistes. Il a donc fallu créer nos propres opportunités. Au Centre Culturel de Kahnawake où j’ai travaillé pendant 27 ans, nous réalisions nos propres expositions d’artistes. Nous avons davantage d’opportunités dans le reste du Canada et aux États-Unis que nous en avons au Québec, où même à Montréal. On compte environ 20,000 Autochtones à Montréal et la moitié d’entre eux sont facilement francophones, pourtant nous n’avons presque aucune connexion avec eux. Ne pas parler français a certainement été une façon de résister. La haine en provenance des médias et de la communauté francophone était palpable pendant la crise d’Oka. D’une certaine façon, nous étions inconscients de la violence parce que nous ne parlions pas le français. Cela nous a protégés. Et, pour chaque minute dédiée à l’apprentissage du français, nous ne sommes pas en train d’apprendre notre propre langue.

In Kahnawake, we have a long tradition of resistance. We were the first ones to create our own schools 40 years ago, and today about 10 per cent of the community are fluent speakers in Kanien’kéha. I was one of the first ones to graduate from the language immersion program and today I witness how more and more people are trying to regain their language, especially with the younger generation. Every time I am invited to speak about my work, I always share some words in the language as a way to shake people up, and remind them that we are on Kanien’kehaka territory. People may not understand everything I say, but they listen. We don’t have to explain everything—the metaphors and symbols embedded in our worldview seep through the cracks of our minds and into the art we make. As a Kanien’kehaka artist, exhibiting one’s work in other parts of Quebec is a challenge. We don’t speak French, and language is a key component to explaining our work and connecting with other artists. We had to create our own opportunities. At the Kahnawake Cultural Centre, where I worked for 27 years, we self-curated exhibitions by artists in the community. We have more opportunities with the rest of Canada and the United States than we have in Quebec, or even Montreal. There are more than 20,000 Indigenous peoples in Montreal and easily half are francophone, yet we hardly have any connection to them. For sure, not speaking French is a way of resisting. There was so much hatred coming from the francophone media and community during the Oka Crisis. On a certain level, we were oblivious to the violence because we did not understand French. That protected us in some way. And for every minute dedicated to learning French we are not learning our own language.

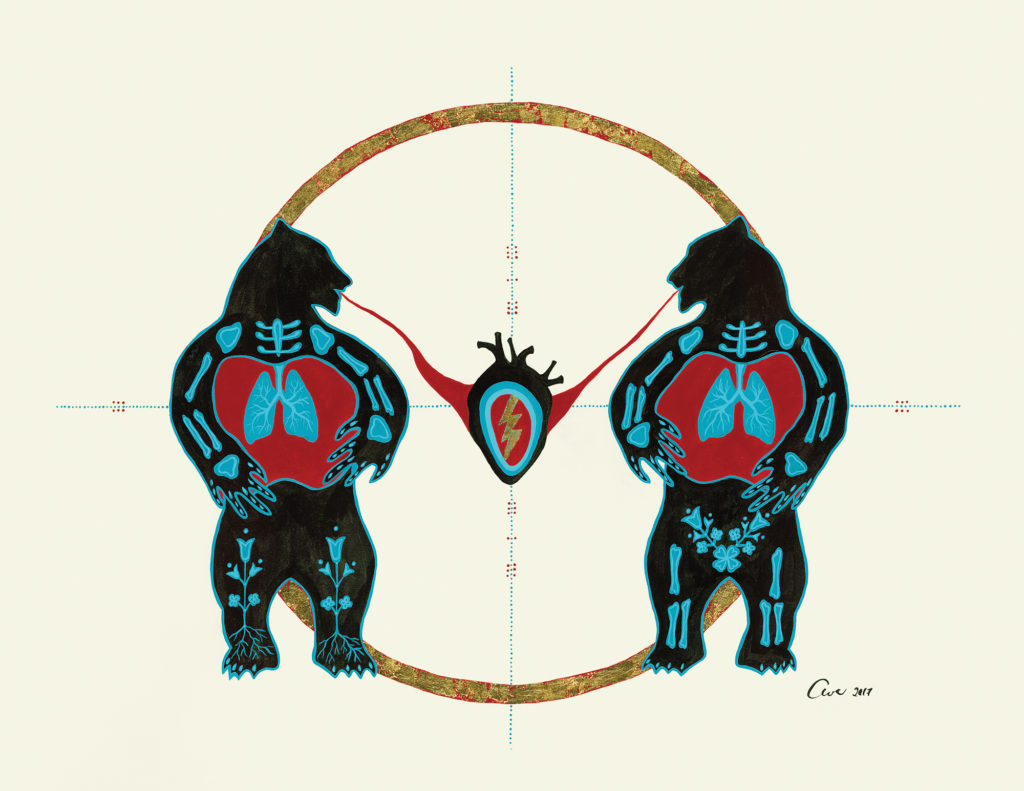

Eruoma Awashish, Souffle

de vie, 2017. Chinese ink and acrylic on paper with gold leaf, 45.7 x 60.9 cm.

Eruoma Awashish, Souffle

de vie, 2017. Chinese ink and acrylic on paper with gold leaf, 45.7 x 60.9 cm.